電池の基本的な仕組み:ボルタ電池?ダニエル電池? 日本語と英語のテキストの比較

目次

電池の始まりを整理してみる

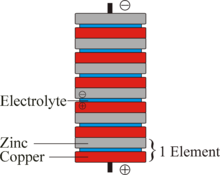

(画像は英語のWikipediaより。英語の名前と画像の出所は同じ。説明は私が日本語で整理。出典は日本語のページへ飛びます。)

ガルバーニは、1771年、電気火花を当てると死んだカエルの筋肉が痙攣することを発見。その後ボルタが研究を進めて、電池を発明した。

ガルバニ電池とはボルタ電池なども含めた化学電池が電気を発生する仕組み、あるいは同様の電気化学的な系を指すもので、特定の電池を意味しない。

Galvanic cell or voltaic cell

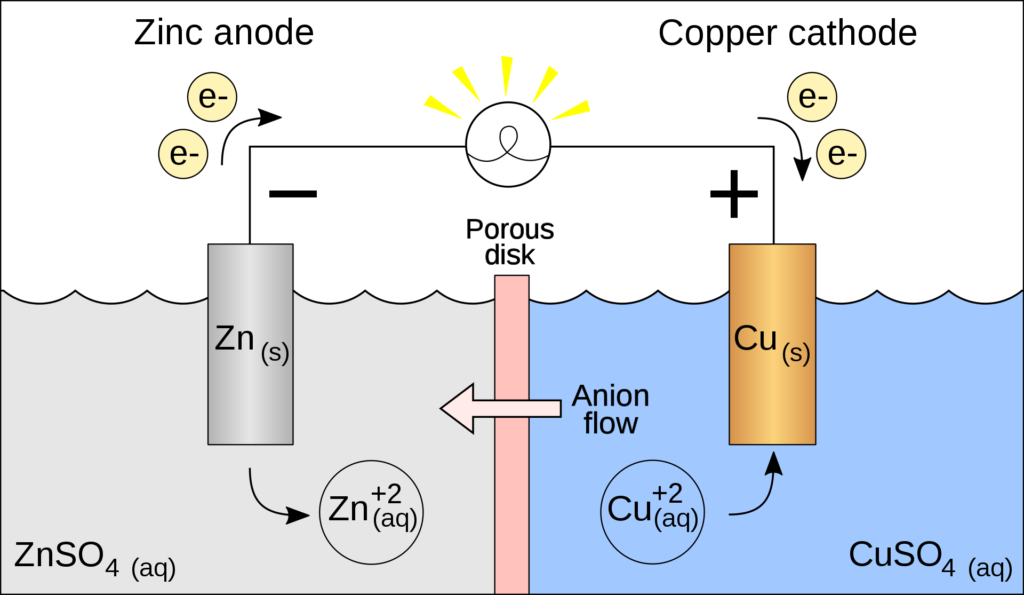

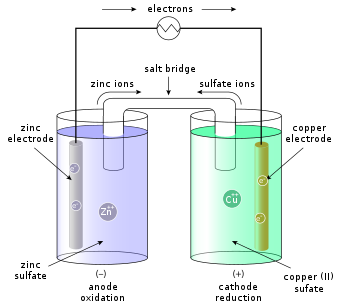

日本語では、ダニエル電池と紹介

出典:ダニエル電池 Wikipedia

英語のテキストではこちらのほうが出てきますが、Galvanic cell or Voltaic cellと紹介されています。

電極のバランスをとるために素焼き板ではなく、塩橋(salt bridge)が使われています。

岡野の化学や、日本語でのテキストではどうなっている?

ボルタ電池→ダニエル電池→鉛蓄電池→乾電池

と順番に出てきます。最近は、徐々に変わってきているようで、それはもう少しあとで書きます。

ここで、英語のテキストを併用している私は疑問に思いました。

英語のテキストでは、ボルタ電池とダニエル電池って、はっきりと区別して出てこない!?

そうです。Galvanic cell or Voltaic cellと出てくるのは、ダニエル電池と同じ仕組みのものです。ダニエルという名前がむしろ、サラッとしか出てこないのです。いろいろと調べた結果、ボルタ電池の問題点について次のような論文が出ていました。

「電池教材に関する一考察」岡博昭氏(坪村氏の論文もふまえて書かれています)

私がよく参考にするサイトでも、分極が問題ではないと書かれています。

出典:電気化学(電池)〈生活と化学〉

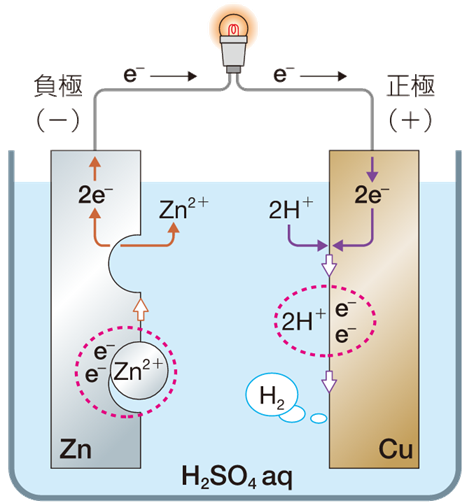

岡野の化学やその他いろんな大学受験のサイトなどでも、ボルタ電池では分極が起こっていて、それを防ぐために、減極剤(過酸化水素水など)を入れる、とあります。大学受験のための勉強サイトのほとんどが、ボルタ電池で起こる分極について触れられていました。しかし、実際はボルタ電池ではもっと複雑な反応が起こっているようです。英語のサイトでは、そういったことについてはほとんど書かれていません。Galvanic cell or Voltaic cellとして電池の基本的な仕組みを紹介し、電気分解へと繋がっていきます。

では、日本の高校や中学ではどうなっているのだろうと思い、調べてみました。

中学校の教科書にボルタ電池やダニエル電池は出てくる?

うちに中学2年生がいて、電気回路を学んでいます。自分でも中学校で学んだ電気は面白かった記憶があるので、中学校ではどう教えられているのかを調べてみました。中学2年生では、電流や電気回路を学びます。電気分解に繋がる電池の仕組みは、3年生で詳しく出てくると2年生の教科書に書いてあります。

結論から言うと、新学習指導要領の改訂で、令和3年度(つまりは2021年)から、中学3年生の教科書でダニエル電池から学習するようです。

中学校学習指導要領理科編

実用的な電池の例としてダニエル電池を取り上げ,例えば,その製作を行う。

と書いてあります。

ボルタは、中2の教科書に、写真付きで(小さく)紹介されています。

ボルタ電池で起こっている複雑な反応を中学生に説明するには、いろいろと不具合があるようですね。

気づき

電池の仕組みを知るには、ボルタ電池はサラッと歴史的事実として紹介する程度でいいのだろうと思いました。「ボルタ電池で実際に起こっているのは分極ではない」という事実?は、なるほど!と納得できましたが、実際に実験でもしないと分からないことですよね。ボルタかダニエルか、というよりは、アノードとカソードと電子やイオンの流れとか、酸化還元との結びつきをしっかり理解できていれば、先に進めると思います。

しかし、日本語と英語での言葉の定義がはっきりしていないと、翻訳の時に困るなと思いました。と同時に、常に疑問に思って調べることが大事ということですね。日ごろからそういうフックがかかるように、岡野の化学だけに頼らず、いろんな資料を引っ張ってきて勉強するということです。時間はかかりますが、らせん階段を少しずつ確実に上がっていると信じて頑張ります。さらに、日々の家事・育児と勉強の効率化を図ります。